みなさん、こんにちは! 京都在住ライターの左尾昭典です。

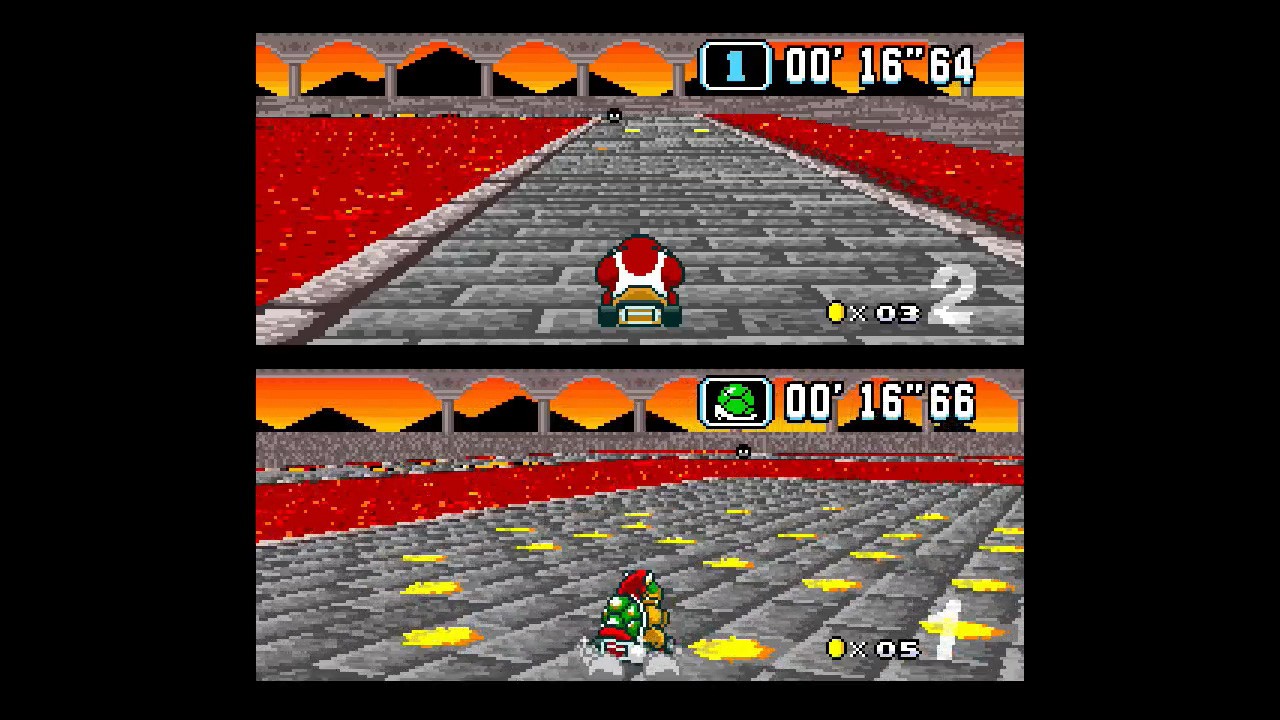

「ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン」(略して「ミニスーファミ」)の発売を記念してのインタビュー。第4回のテーマは『スーパーマリオカート』です。

Nintendo Switchでも最新作が出るなど、もはや任天堂の定番中の定番ソフトになった「マリオカート」シリーズ。その原点である『スーパーマリオカート』は、何がキッカケで開発がはじまり、どのようにして独特の世界観が形づくられることになったのでしょうか。そこで、シリーズの開発に長年関わってきた、杉山直さんと紺野秀樹さんから話を聞いてみることにしました。

それでは、杉山さん、紺野さん、よろしくお願いいたします。

スーパーマリオカート篇

2人ディレクターで開発

『スーパーマリオカート』発売25周年、おめでとうございます。

杉山・紺野

ありがとうございます。

『マリオカート』は、杉山さんと紺野さんの2人ディレクターでつくられたわけですけど、杉山さんはずっと前の、『アイスクライマー』(※1)の開発にも関わっていて、ポポとナナの生みの親でもあるんですよね?

※1 『アイスクライマー』=1985年1月に、ファミコン用ソフトとして発売された縦スクロールアクションゲーム。

杉山

はい。僕がポポとナナの絵を描きました。

で、紺野さんの初仕事は・・・?

紺野

ファミコンの『アイスホッケー』(※2)です。海外の人と話すときに、向こうではスポーツものが人気ですので、「初仕事は『アイスホッケー』なんです」と言うと、「あー、あれを!」みたいに言ってもらえるので、ちょっとトクをしています(笑)。

※2 『アイスホッケー』=1988年1月に、ファミコンディスクシステム用ソフトとして発売されたスポーツゲーム。

なるほど(笑)。で、『マリオカート』では、それぞれどういう役割だったんですか?

杉山

僕はデザインを担当しまして、設計や地形デザインとかもやっていました。

キャラクターの監修もしていたんですよね。

杉山

そうですね。

紺野さんは?

紺野

私はどちらかと言うと、技術寄りのディレクターとして、ゲームプレイのロジックの部分とか・・・もちろんプログラマーは別にいるんですけど、システム寄りの部分を担当していました。

そもそも『マリオカート』は、何人くらいでつくったんですか?

紺野

少ないですよ。

杉山

全員で8人です。

プロデューサーの宮本(茂)さんも入れて、ですか?

杉山

そうです。これでも、当時は豪華な感じで(笑)。

たった8人でも豪華なんですか?

紺野

『アイスホッケー』は5人でしたからね。

そうだったんですね。で、開発期間はどれくらいかかったんですか?

紺野

開発は1年くらいですか・・・?

杉山

うん。1年くらいだったと思います。

あれだけ楽しいゲームを、わずか1年でつくったと・・・。

杉山

そうなんです。

「2人用の『F-ZERO』をつくろう」

そもそも、どういう経緯で、『マリオカート』をつくることになったんですか?

紺野

宮本からお題をもらったんです。「2人用の『F-ZERO』(※3)をつくろう」というお題を。

杉山

『F-ZERO』は1人用のレースゲームでしたからね。

※3 『F-ZERO』=1990年11月に、スーパーファミコンのローンチタイトルとして発売されたレースゲーム。

スーパーファミコンにはコントローラが2つ付いていましたし、それを活かそうということなんですね。

紺野

そうですね。

でも、2人用の『F-ZERO』ということですから、最初はマリオとはまったく関係なかったわけですよね。

紺野

そうなんです。マリオが乗ったレースゲームというコンセプトはまったくありませんでした。最初は『F-ZERO』をマルチプレイで実験をする、というところからはじめたんです。そもそも『F-ZERO』って、ものすごく長い直線を、時速400キロで走りきるというゲームですけど、2人で遊べるように画面を上下に2分割にすると、同じことをやるのは絶対に無理だ、ということがわかったんですね。

杉山

ハードの制約があって、2画面で長い直線コースを表示するのは不可能だったんです。

紺野

だから、『マリオカート』のコースを見直していただくとわかるんですけど、長い直線のコースはなくて、真四角のなかにうまく収まるように、くねくねと曲がって密集したコースデザインになってるんですよね。

ハードの制約上、どうしてもくねくね曲がったコースにせざるを得なかったんですね。

紺野

はい。そのような密集したコースを走らせられるのは、カートくらいしかない、ということになったんです。

なるほど。コースデザイン上、速度の遅いカートを採用したのは必然だった、ということなんですね。

杉山

そうなんです。

どうしてカートにしたのかな、と考えたときに、運転するキャラクターの姿をしっかり見せたいからなんだろうなと、私は想像していたのですが・・・。

杉山

それはぜんぜん関係ないです。

紺野

最初の段階では、つなぎを着たお兄さんが乗っていましたしね。

杉山

そのお兄さんにヘルメットをかぶせて、それを色分けして区別するようにしたんです。ところが後ろから見たら、誰が誰だかわからない、という話になりまして・・・。

紺野

みんなつなぎを着てるので、フォルムが同じなんですよね。

杉山

しかもドット絵なので・・・。

紺野

それに、似たようなお兄さんが8人走っていても、ぜんぜんおもしろくないし・・・ということで、それまではシステムばかり考えていたのですが、そこで初めてデザインの方向に舵を切りはじめたんです。

杉山

で、後ろから見ても、ちゃんとわかるキャラクターって何だろう、ということで、試しにつくったのがマリオだったんです。

試しにマリオを入れたんですね。

杉山

それで、「いけそうじゃん」ということになったんですね。

10周年のアニバーサリーで登場?

そのとき、マリオではなく、これまでにない新しいキャラクターを考えようか、という話にはならなかったんですか?

杉山

まず、後ろから見ただけで、誰でもわかることが前提にありましたし・・・。

紺野

それに赤か緑かで、マリオかルイージの区別はすぐにつきますし、何より見栄えがよくって、キャラクターのバリエーションもつけられるので、いいんじゃないという話になったんです。

それでマリオとルイージを出すことになって、そのほかのキャラクターはどうやって決まっていったんですか?

杉山

後ろから見て、明らかにわかるということで、ヨッシー、ピーチ、キノピオとノコノコ、そしてクッパとドンキーコングJR.というふうに決めていきました。

スッと決まったんですか?

杉山

わりとそうですね。

ノコノコも、ですか?

杉山

ノコノコは最後に決まったような(笑)。最後、これどうしようかなということで、ノコノコになったような気がします。

紺野

クリボーは絵にもならなかったですから(笑)。

そもそもクリボーには手が付いていないので、ハンドルが握れませんしね(笑)。

杉山

だからノコノコくらいしかいなかったんです(笑)。

で、ひとつ謎なんですけど、どうしてドンキーコングではなく、JR.(ジュニア)なんですか?

杉山

JR.にしたのは、どうしてだったなかあ・・・。

紺野

うーん・・・。

25年前に出た『マリオカート』の攻略本にインタビュー記事が載っていて、そこで宮本さんが「ドンキーコングJR.が10周年なので、アニバーサリーということで入れました」という話をしてるんです。

紺野

え、ホントですか?(笑)

アーケードゲームの『ドンキーコングJR.』(※4)は、1982年に稼働をはじめているので、たしかに10周年ではあるんですけど・・・。

※4 『ドンキーコングJR.』=1982年にアーケード用ゲームとして稼働がはじまったアクションゲーム。ちなみに、『ドンキーコング』の稼働がはじまったのは前年の1981年だった。

杉山

たぶん、ですが、JR.はシャツを着ていますので、デザインをしやすかった、ということも理由だったのかも・・・。

紺野

マリオがつなぎを着ているのも、ドット絵でアニメーションを描くのに都合がよかったわけで、おそらくその流れで、シャツを着ているJR.にしたんだろうと思いますね。

たぶんそういうことなんでしょうね。

紺野

それにプラス、10周年のアニバーサリーということで(笑)。

あははは(笑)。

つなぎを着た8人のお兄さん

『スーパーマリオカート』の大きな特徴のひとつに、バナナやコウラなど、ライバルの邪魔をするアイテムがありますよね。それらのアイテムはどうやって生まれたんですか?

紺野

もともとは、つなぎを着たお兄さんの時代に、オイル缶を投げるようにしていたんです。すると油が流れて、それでツルッと滑る、という仕様を入れていたんですね。つなぎのお兄さんと言えば、やっぱりオイル缶ですしね(笑)。

はい(笑)。

紺野

それで、8人のつなぎのお兄さんでやってみたら、すごく楽しかったんです。「やったー、滑ったー」みたいに歓声もあがったりして(笑)。ところが、マリオに置き換えることになりましたので・・・。

オイル缶がバナナの皮になったんですね。でも、どうしてバナナなんですか?

杉山

そこはやっぱりドンキーコングJR.がいたからです。好物はバナナですし、しかも滑るので、それでOKだということになったんです。

紺野

それに、初代の『マリオカート』のときは、COMキャラクターでバナナの皮が使えるのはドンキーコングJR.だけで、それでキャラクターの特徴づけをしていたんですね。

で、バナナの皮が使えるようにして、その他のアイテムを考えることになったんですね。

杉山

そうです。それで、前を走ってるカートを撃つものが欲しくなったので、マリオの世界観で、何かないかな、ということで、コウラがあるなあと(笑)。

紺野

しかも、ホーミングができるようにということで、赤コウラが生まれて・・・。

イナズマもありますね。

杉山

イナズマを入れたのは、開発が終盤になってからですね。

紺野

大逆転要素のあるアイテムが欲しくなったんです。

だから、最下位で走っている人に出やすいアイテムになってるんですね。

紺野

そうですね。そのへんは、相当やりこんで、バランスをとっていました。調整のための遊び込み度は、その当時としてはすごかったと思います。

ちなみに、実際にゲームをやりこむだけでなく、本物のカートの取材もしたそうですね。

紺野

はい。三重県のレクレーションリゾートだった、合歓の郷(ねむのさと)に行ってきました。いまは名称が変わって、別の施設になっているようですけどね。

その取材にはどんな目的があったんですか?

紺野

カートというと、やっぱりゴーカートじゃないですか。でも、自分たちがゲームでイメージしていたのは、本格的なレーシングカートだったんです。で、プログラマーにも、本物のカートに乗ってみることで、物理的な動きを体感し、それでプログラムに活かしてほしいと思ったんです。

なるほど。

紺野

それにスタッフ全員で行くとはいっても、わずか7人だったんです。そこで、宮本に許可をもらいに行くと、「なんで行くの? わざわざカートに乗らなくてもわかるでしょ?」って、けっこう言われたんです(笑)。でも、なんとかOKはもらったんですけどね。

でも、参考になったんでしょう?

紺野

すごく参考になりましたね。

カートがドッカーーーン!

合歓の郷では、どんなところが参考になったんですか?

紺野

実際に乗ってみると、ものすごいg(重力加速度)を感じるんです。それに、視線が低いところなんかも、参考になりましたね。

杉山

で、最大の目的は、ドリフトを自分たちで確認することだったんです。

紺野

実際にカートに乗るとわかるんですけど、ちょっとヘマをすると、カートがスピンしちゃうんです、くるくるくるっと。それくらい難しいスポーツなんですけど・・・ということを、プログラマーたちに、いくら口で説明してもわかってもらえませんので、とりあえず乗りに行って、体験してもらおうと思ってはいたんですが・・・。

思ってはいたんですが・・・?

杉山

そこのカートは、あまり滑らないようにチューニングされていたんです(笑)。

紺野

しかも、スピンするほど、ハイスピードが出ないようにも調整されていて・・・。

すると、どうなったんですか?

紺野

コースをブーンと回って、「ああ、楽しかった」みたいな(笑)。

あははは(笑)。

紺野

でも、カートという乗り物は、総じて楽しいということがわかりましたので・・・。

それがいちばんの収穫だったんですね(笑)。

紺野

はい(笑)。ただ、見た目は楽しい『マリオカート』なんですけど、実際にカート体験をしようとしたくらい、本物にはこだわっていたんです。

杉山

そうでしたね。

紺野

内部的にはちゃんとつくっておこうというこだわりもあって・・・だから、ラジコンカートもつくりましたよね。

杉山

ああ、つくりましたねえ(笑)。

ラジコンカートも、ですか?(笑)

紺野

しかも、かなり本格的なやつで、電動モーターではなく、エンジンで動いたんです。

杉山

サイズも大きくて、50センチ以上はあったでしょうか。

紺野

で、つくるからにはやっぱり、最速仕様にしようということで、パーツを交換したりと、思いっきりチューンナップして、色もキレイに塗ったりしたんです。もともとメカ好きですしね。それで、当時の本社で試走させてみたら、これがまたすごく速かったんです。

杉山

ただ、音がめちゃくちゃ大きくて(笑)。

エンジン音ですからね(笑)。

紺野

僕らとしては、そのラジコンカートを動かすことで、プログラマーにはドリフト感を味わってほしいと思いましたし、デザインワークの参考にもなればいいな、と思っていたんです。で、僕たちがまず手本を見せて、メインプログラマーに交代したんです。

なるほど。

紺野

すると、ものの5秒で壁に激突(笑)。

ええっ?

紺野

(両手をあげて)ドッカーーーン!と。それで木っ端みじんになって・・・はい、おしまい(笑)。

あははは(笑)。

紺野

修復不可能でしたね(笑)。

杉山

それっきりやったね(笑)。

・・・ということは、その後、何の役にも立たなかったんですね(笑)。

紺野

組み立てたので、カートの構造を理解することはできたのですが・・・、実際の挙動はほとんど見ることができず、処分することになってしまいました。

ちょっと奇跡的な

ここで話題を大きく変えます。杉山さんにとって、スーパーファミコンとはどんな存在でしたか?

杉山

「拡大・縮小・回転」ができる、というのが売りのゲーム機でしたけど、その機能を使って、いかにゲームで表現しようか、というところで、けっこう苦心していましたね。

でも、ファミコンと比べて、できることも増えて、楽しいところもあったんでしょう。

杉山

そうですね。ファミコンのときとはぜんぜん色数も違って、やれることはかなり増えましたからね。

新しいおもちゃを得たような・・・。

杉山

はい、そんな感じでした。

紺野さんはいかがですか?

紺野

私が入社してからずっとファミコンでゲームをつくってきたんですけど、ハードの世代交代を初めて経験したのが、スーパーファミコンだったんですね。なので、すごくドキドキわくわくしたことを覚えてます。

そのスーパーファミコンの発売から、2年も経たないうちに『スーパーマリオカート』が発売されたわけですが、今回お話を聞いて、わずか1年で開発できたことに驚きました。しかも、はじまりは2人で遊べる『F-ZERO』という話からスタートしているわけですしね。

紺野

そうですね。もしスーパーファミコンが、2画面で長い直線のコースが描けるハードウェアであったなら、『F-ZERO2』をつくっていたかもしれませんしね。

すると、『マリオカート』は生まれていなかったんですよね。

紺野

そうなんです。でも、くねくね曲がったコースしかつくれませんよ、となって、それを使っておもしろいものを、ということでカートを持ってきて、8台のカートをくるくる走らせても、ひとつ物足りないなあ、ということでオイル缶を置いてみたら、「おー、滑ったー」という・・・そんな流れでしたから。

で、オイル缶がバナナの皮になり、ということを、わずか1年の間にまとめていったんですね。

紺野

そうですね。

しかも、合歓の郷に行ったり、ラジコンカートを「ドッカーーーン!」と壊したりしながら(笑)。

紺野

ええ(笑)。

そうやってつくられた『マリオカート』は、その後シリーズ化されて、何作も続いていることもまた、すごいことですよね。

杉山

なので、ある意味、すごくラッキーなプロジェクトだったんですよね。もともとは、今の『マリオカート』の方向に行くつもりはぜんぜんなかったのに、制約がいろいろあったなかで、必然的にそっちに向かっていったというのは、ちょっと奇跡的でもありますよね。

紺野

それに、プロデューサーの宮本からのちゃぶ台返しもなかったんです。

宮本さんも納得の開発だったんですね。

杉山

一緒につくってましたからね(笑)。

(第5回は『スーパーマリオワールド』と『ヨッシーアイランド』です。お楽しみに)

© 1992 Nintendo